介護現場を支える技術が進化する中、「介護ロボット」という呼び名が新たに「介護テクノロジー」へと進化します。

2024年6月に厚生労働省及び経済産業省から、昨今の ICT・IoT 技術を用いたデータ利活用が進む状況や、介護現場における新たな社会課題を踏まえつつ、革新的な機器の開発促進・普及を目指すため、「ロボット技術の介護利用における重点分野」の改訂を行うとともに、名称を「介護テクノロジー利用の重点分野」に変更する。という発表がありました。

この変化は、ロボット技術に加えてICTやセンサー技術などの幅広い分野を含む新たな時代の到来を示しています。

本記事では、この移行の背景と「介護テクノロジー」の特徴、そして施設が今から備えるべきことを解説します。

介護テクノロジーへの移行と重点分野の変更とは

(1) 背景

介護分野の技術活用は、従来の「ロボット」から変化をし、「介護テクノロジー」として幅広い技術を包括する時代に入りました。

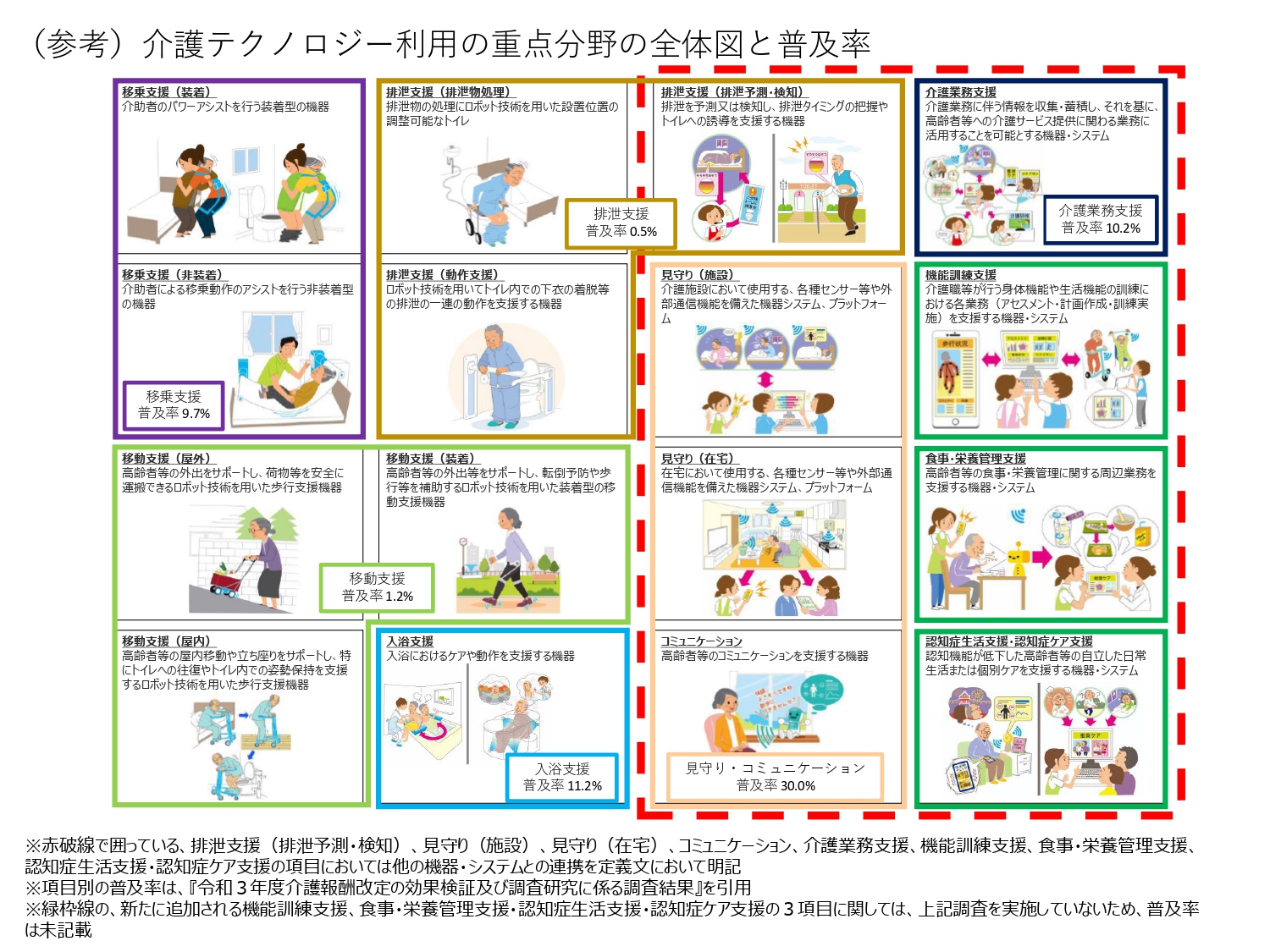

厚生労働省は2025年4月より「介護テクノロジー利用の重点分野」と改訂し、9分野16項目を設定しています。これからの介護現場では、これらのテクノロジーを適切に取り入れることが求められます。

(2) 介護テクノロジー

「介護テクノロジー」は、介護現場を支援する幅広い技術を指します。ロボット技術だけでなく、以下のような分野を含みます:

追加される3分野

- 機能訓練支援

- 食事・栄養管理支援

- 認知症生活支援・認知症ケア支援

定義文の見直しを行う分野・項目

- 移乗支援(装着)

- 移乗支援(非装着)

- 排泄支援(排泄予測・検知)

- 見守り・コミュニケーション(施設)

- 見守り・コミュニケーション(在宅)

- 見守り・コミュニケーション(コミュニケーション)

- 入浴支援

- 介護業務支援

(注)( )内は項目名

(3) 重点分野の基本的な考え方

- 介護サービスの質と職員の負担軽減

- 介護テクノロジーの活用により。介護サービスの質を確保しつつ、職員の負担軽減と生産性向上を図り、魅力的な職場環境の構築を目指す。

- 高齢者の生活の質の維持・向上

- 自立支援や社会参加を通じて、高齢者の生活の質の向上を目指す。

- デジタル技術の活用

- ICT、IoT、AI、で0田利活用サービスなどでの最新技術の進展を活用する。

- 幅広いサービス環境での活用

- 入所系サービスに限らず、在宅環境など多様な場面でのテクノロジ利用を重視。

- 現場ニーズを反映した技術開発

- 技術主導ではなく、介護現場のニーズを基にした誰もが使いやすいテクノロジーの開発を推進する。

介護テクノロジーの主なカテゴリ

(1) 移乗支援(装着)

介護者のパワーアシストを行う装着型の機器

- ベッド、車いす、便器等の間を、高齢者等にとって負担がなく、安全かつ安心して移乗することを支援する。

- 介助者が装着して用い、移乗介助の際の身体の負担を軽減する。

- 移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用することができる。

- 介助者が一人で着脱可能であること。

(2) 移乗支援(非装着)

介護者による移乗動作のアシストを行う非装着型の機器

- ベッド、車いす、便器等の間を、高齢者等にとって負担がなく、安全かつ安心して移乗することを支援する。

- 移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用することができる。

- 要介護者を移乗させる際、介助者の力の全部又は一部のアシストを行うこと。

- 機器据付けのための土台設置工事等の住宅等への据付け工事を伴わない。

- つり下げ式移動用リフトは除く。

(3) 移動支援(屋外)

高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器

- 使用者が一人で用いる手押し車型(歩行者、シルバーカー等)の機器。

- 高齢者等が自らの足で歩行することを支援することができる。搭乗するものは対象としない。

- 荷物を載せて移動することができる。

- モーター等により、移動をアシストする。

- 4つ以上の車輪を有する。

- 不整地を安定的に移動できる車輪径である。

- 通常の状態又は折りたたむことで、普通自動車の車内やトランクに搭載することができる大きさである。

- マニュアルのブレーキがついている。

- 雨天辞意屋外に放置しても機能に支障がないよう、防水対策がなされている。

- 介助者が持ち上げられる重量(30㎏以下)である。

(4) 移動支援(屋内)

高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器

- 一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

- 使用者が自らの足で歩行することを支援することができる。搭乗するものは対象としない。

- 食堂や居間での椅子からの立ち上がりやベッドからの立ち上がりを主に想定し、使用者が椅座位・端座位から立ち上がる動作を支援することができる。

- 従来の歩行補助具を併用してもよい。

- 標準的な家庭のトイレの中でも、特別な操作を必要とせずに使用でき、トイレの中での一連の動作の際の転倒を防ぐため、姿勢の安定化が可能であれば加点評価する。

(5) 移動支援(装着)

高齢者等の外出等をサポートし、転倒予防や歩行等を補助するロボット技術を用いた装着型の移動支援機器

- 使用者が一人で用いる装着型の機器。

- 自立歩行できる使用者の転倒につながるような動作等を検知し、使用者に通知して、転倒を予防することができる。または、自立して起居できる使用者の立ち座りや歩行を支援する。

- 歩行補助具等を併用してもよい。

(6) 排泄支援(排泄予測・検知)

排泄を予測又は検知し、排泄タイミングの把握やトイレへの誘導を支援する機器

- 排尿または排便に関する高齢者等の生体情報や温度・湿度等環境変化等に基づき、排泄前の予測又は排泄後の検知ができる。なお、排泄前の予測についてはトイレでの自立排泄を促すことやオムツの試用を最適化することを目的とする。

- 予測又は検知結果に基づき、的確なタイミングで高齢者等のトイレ誘導や介助者による排泄介助ができる。

- 高齢者等が装着する場合には、容易に着脱可能であり、皮膚が脆弱な方などに配慮したものであること。

- 排尿と排便を区別して、排泄前の予測又は排泄後の検知ができることができれば、加点評価する。

- 機能の拡張又は他の機器・ソフトウェア、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等と広く連携でき、データ利活用が可能であれば加点評価する。

- 外出等の活動向上につながる場合は、加点評価する。

(7) 排泄支援(排泄処理支援)

排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ

- 使用者が、居室で用いる便器。排泄物のにおいが室内に広がらないよう、排泄物を室外へ流す、又は、容器や袋に密閉して隔離する。

- 室内での設置位置を調整可能であること。

(8) 排泄支援(動作支援)

ロボット技術を用いてトイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援する機器

- 使用者が一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

- トイレ内での下衣の着脱等の排泄の一連の動作を支援することができる。

- トイレ内での方向転換、便座への立ち座り、清拭の支援が可能であれば、加点評価する。

- トイレ内での使用者の姿勢や排泄の終了などを検知して介助者に伝えることが可能であれば、加点評価する。

- 標準的な家庭のトイレ内で使用可能であれば、加点評価する。

(9) 入浴支援

入浴におけるケアや動作を支援する機器

- 高齢者等の清潔を保つことを目的とした入浴ケアや、浴槽への出入り動作を支援できる。

- 高齢者等が一人で使用できる又は一人の介助者の支援の下で使用できる。

(10) 見守り・コミュニケーション(見守り(施設))

介護施設において使用する、各種センサー等や外部通信機能を備えた機器システム、プラットフォーム

- 各種センサー等や外部通信機能を備え、高齢者等の尊厳を保持しながら、介護従事者等の業務の自動化等を支援することにより複数の高齢者等を同時に見守ることが可能。

- 施設内各所にいる介護従事者等へ同時に情報共有することが可能。

- 高齢者等の状態や状態の変化等を検知し、介護従事者等への通知や高齢者等本人へお知らせする等の機能のほか、情報・データの蓄積ができる。

- 高齢者等の見守りプラットフォームとして、機能の拡張又は他の機器・ソフトウェア、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等と広く連携でき、データ利活用が可能である。

- 高齢者等が自発的に助けを求める行動(ボタンを押す、声を出す等)から得る情報だけに依存しない。

- 昼夜問わず使用できる。

(11) 見守り・コミュニケーション(見守り(在宅))

在宅において使用する、各種センサー等や外部通信機能を備えた機器システム、プラットフォーム

- 各種センサー等や外部通信機能を備え、在宅において、高齢者等の尊厳を保持しながら、介護従事者等の業務の自動化等を支援することにより見守ることが可能。

- 高齢者等の状態や状態の変化等を検知し、家族や介護従事者等への通知や高齢者等本人へお知らせする等の機能のほか、情報・データの蓄積ができる。

- 高齢者等の見守りプラットフォームとして、機能の拡張又は他の機器・ソフトウェア、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト等と広く連携できる。

- 高齢者等が自発的に助けを求める行動(ボタンを押す、声を出す等)から得る情報だけに依存しない。

- 高齢者等が端末を持ち歩く又は身に付けることを必須としない。

- 複数の部屋を同時に見守ることが可能であれば、加点評価する。

- 浴室での見守りが可能であれば、加点評価する。

- 暗所でも使用することができれば、加点評価する。

- 収集された情報が、介護支援専門員や地域包括支援センターも含む多職種に共有され、個々の特性に合わせた介護サービス提供を支援することが可能であれば、加点評価する。

- 災害時の安否等を検知し、家族等へ通知する機能があれば、加点評価する。

(12) 見守り・コミュニケーション(コミュニケーション)

在宅において使用する、各種センサー等や外部通信機能を備えた機器システム、プラットフォーム

- 高齢者等の日常生活全般が支援対象となる。

- 双方向の情報伝達によって高齢者等のコミュニケーションを活性化し、自立支援・社会参加を促進するなど日常生活の維持・向上、活動の向上を支援する機器・システムとする。

- 高齢者等の言動や顔、存在等を認識し、得られた情報を元に判断して、高齢者等・家族・介護従事者等に高齢者等のプライバシーに配慮した情報伝達・共有ができる。

- 機器により得られた情報・データに基づき、介護従事者等の介護サービス提供の根拠・判断等を支援する機能を有していれば、加点評価とする。

- 機器により得られた情報・データを、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等に連携する機能を有していれば、加点評価する。

- 収集された情報が、介護支援専門員や地域包括支援センターも含む他機種に共有され、個々の特性に合わせた介護サービス提供を支援することが可能であれば、加点評価する。

(13) 介護業務支援

介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等への介護サービス提供に関わる業務に活用することを可能とする機器・システム

- 介護業務に伴う情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢者等への介護サービス提供に関わる業務(リスク予測・検知、ケア推奨や各種ケア計画作成、職員教育・研修、記録、職員間コミュニケーション、サービス提供等)に活用することを可能とし、業務改善により介護サービスの質の向上とともに、松陰の負担軽減等が図られる機器・システムとする。

- 介護サービスの内容を共有することが可能であれば、加点評価する。

- 共有した情報を活用して、ロボット介護機器や関連するシステムが適切な動作を行うことが可能であれば、加点評価する。

- 共有した情報を、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等と連携可能であれば、加点評価する。

- 連結対象のロボット介護機器の端末を一つに集約することが可能であれば、加点評価する。

- 自動化により介護従事者等の業務を支援して高齢者等への介護サービス提供に関わる業務の質の向上とともに、職員の負担軽減等が図られることを可能とする機器であれば、加点評価する。

(14) 機能訓練支援

介護職等が行う身体機能や生活機能の訓練における各業務(アセスメント・計画作成・訓練実施)を支援する機器・システム

- 高齢者等の生活機能の維持・向上を行い、要介護度の維持・改善のために、介護職等が行う身体機能や生活機能の訓練における業務を支援する機器・システムとする。

- 訓練におけるアセスメント・計画作成・訓練実施の一連の業務の一部、もしくは全体を支援することにより介護サービスの質の向上とともに、職員の負担軽減等が図られる機器・システムとする。

- 収集された情報は、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等と連携可能であれば、加点評価する。

- 収集された情報が、介護職や家族に共有され、訓練の実施状況や効果がフィードバックされるものであれば、加点評価する。

- 収集された情報が、医療職(リハビリテーション専門職や医師等)に共有され、効果的な訓練の実施が期待されるものであれば、加点評価する。

(15) 食事・栄養管理支援

高齢者等の食事・栄養管理に関する周辺業務を支援する機器・システム

- 誤嚥を検知する機器・システムまたは栄養管理を支援する機器・システムとする。それらは以下の機能を持ち、介護サービスの質の向上とともに、職員の負担軽減等が図られるものとする。

✓誤嚥を検知する機器・システムは、高齢者等の誤嚥発生や誤嚥リスクを検知し、通知により介護従事者

等の支援を行い、かつ、情報・データの蓄積ができるものとする。

✓栄養管理を支援する機器・システムは、高齢者等の食事摂取内容等を把握し、情報・データの蓄積がで

きるものであり、かつ高齢者等の特有の課題(低栄養等)を把握するものとする。 - 収集された情報は、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等と連携可能(介護記録システムから科学的介護情報システム(LIFE)と連携することも含む)であれば、加点評価する。

- 収集された情報が、管理栄養士や介護職員等の多職種に共有され、栄養改善に資する食事の提供や栄養管理業務の効率化が期待されるものであれば、加点評価する。

(16) 認知症生活支援・認知症ケア支援

認知機能が低下した高齢者等の自立した日常生活または個別ケアを支援する機器・システム

- 認知機能が低下した高齢者等の自立した日常生活または個別ケアを支援する機器・システムとする。それらは以下の機能を持つものとする。

✓高齢者等の認知機能の低下による日常生活のしづらさを解消し、高齢者等が操作しやすい工夫や介助者

に情報共有される機能を持ち、日常生活の自立性の向上を支援するもの。なお、認知機能が低下した高

齢者等の支援に特化したものとする。

✓認知機能が低下した高齢者等の認知機能、生活環境、表情等の情報を収集・蓄積し、それを基に、高齢

者等の個々の特性に合わせた介護サービス提供を支援する機能を持ち、介護サービスの質の向上ととも

に、職員の負担軽減等が図られることを支援するものとする。 - 収集された情報は、介護記録システムやケアプラン作成支援ソフト、科学的介護情報システム(LIFE)等(介護記録システムから科学的介護情報システム(LIFE)と連携することも含む)と連携することが可能であれば、加点評価する。

- 収集された情報が、介護支援専門員や地域包括支援センターも含む多職種に共有され、個々の特性に合わせた介護サービス提供を支援することが可能であれば、加点評価する。

イメージ画像を含む、介護テクノロジー分野ごとの定義~厚生労働省資料~はこちらからご覧いただけます

介護テクノロジーの重点分野の変更と今後の対応

今回の重点分野の改訂は、介護現場の具体的なニーズに応える形で行われたと考えられます。これにより、施設は技術の動向や可能性を把握し、現場での効果的な活用方法を検討する必要があります。

今回の重点分野の改訂は、介護現場の具体的なニーズに応える形で行われたと考えられます。これにより、施設は技術の動向や可能性を把握し、現場での効果的な活用方法を検討する必要があります。

また、「加点評価」の記載が随所に見られる点は、メーカーに対する開発支援や、技術の方向性を示すための意図が含まれていると読み取れます。これにより、メーカーと介護現場双方の連携がより一層求められることが予想されます。

施設が今から備えるべきポイント

(1) 技術動向の把握

- 次年度の補助金制度や新たな重点分野の発表を注視。

- 最新の介護テクノロジーや重点分野に関する情報を継続的に収集し、職員への共有を進める。

(2) 自施設の課題やニーズ分析

- 自施設の具体的な課題をリストアップし、それに対応する技術を優先的に導入検討する。

- 記録業務の効率化、夜間見守り負担の軽減、職員の健康管理など、施設特有の課題を洗い出す。

- 職員や利用者からフィードバックを集め、現場でどのような負担や非効率があるかを洗い出すことで、導入すべき技術や設備の方向性を明確にする。

(3) メーカーとの連携

- 具体的な技術や機器について、メーカーとの情報交換を活発に行い、製品デモやトライアルを活用する。

(4) 補助金申請の準備

- 補助金の要件を確認し、必要な書類や計画を早めに整備することで、スムーズな申請を実現。

新時代に向けた一歩を踏み出そう

「介護テクノロジー」への移行は、介護現場を効率化し、職員や利用者双方にとってより良い環境を提供する可能性を秘めています。この変化に対応するためには、技術の進化を正しく理解し、現場の課題を的確に解決する技術を導入することが重要です。

今から適切な準備を進め、次年度の補助金活用や技術導入計画を立てることで、施設運営をさらに改善する大きな一歩を踏み出しましょう!

作成:逢坂大輔(大阪府介護生産性向上支援センター業務アドバイザー)