はじめに

近年、ビジネスのあらゆる場面で「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」という言葉が飛び交うようになりました。新聞やニュースで見ない日はないほどですが、介護の現場に身を置く方々の中には、「IT企業や大企業の話であり、私たちのような現場仕事には馴染まない」と感じている方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、DXはこれからの介護業界を支え、現場の従業員を守るために必要不可欠な手段です。

DXとは「ITの導入」ではなく、働き方と組織の在り方そのものを変える取り組みです。介護DXは、現場で働く人がより良く働き、より良いサービスを提供できる環境をつくるための変革です。

では、そもそも「DXとは何を表しているのか」「デジタル化との違いがあるのか」は混同されやすく、本質が伝わりにくい部分でもあります。次の章ではそれらがイメージしやすいよう、DXの意味とデジタル化との違いを整理していきます。

DXとは何か

まず、言葉の定義を確認していきましょう。「DX」とは Digital Transformation の略称であり、直訳すれば「デジタルによる変革」や「デジタルによる変容」となります。

経済産業省の「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」によると、DXとは「顧客視点で新たな価値を創出していくために、ビジネスモデルや企業文化の変化に取り組むことであり、単にデジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、企業経営の変革そのもの」と定義されています。

ここで重要になるのが、「デジタル化」と「DX」の違いです。

「デジタル化」と「DX」の違い

デジタル技術やツールを導入すること、いわゆる「デジタル化」は、これまでの業務のやり方を電子化することで業務効率化を行う手段に過ぎません。日常の例で言えば、これまで役所の窓口で書いていた紙の申請書類がデジタルデータに置き換わり、自宅からオンライン申請が可能になることなどがこれに当たります。介護現場であれば、手書きの介護記録をタブレット入力に置き換えることが「デジタル化」の第一歩です。

一方で、「DX」はその先にある「企業経営の変革」を指します。例えば、多くの企業で使われている「スケジュール管理システム」を例に挙げてみましょう。単にスケジュール帳をアプリに置き換えるだけなら、それは「デジタル化」です。しかし、スケジュールがオンライン化され、全職員がリアルタイムでお互いの動きを把握できるようになった結果、

- 「業務の補助を頼みやすくなった」

- 「相談のタイミングが掴みやすくなった」

といった変化が生まれ、これまでになかった「声を掛け合う文化」や「助け合う仕組み」が組織に根付いたなら、それは立派な「DX」です。

介護現場においても同様です。記録ソフトを入れることがゴールではありません。記録にかかる時間が減ったことで、「利用者様と向き合って会話する時間」が増えたり、申し送りの時間が短縮された分で「より深いケアの検討会」ができるようになったりする。そうして、職員の働きがいが向上し、結果としてサービスの質が変わる。これこそが介護DXの本質です。

中小企業こそDXを

DXはもはや大企業だけのものではありません。むしろ、これまでデジタル化にあまり取り組んでこなかった中小企業や介護事業者こそ、経営の意思決定スピードが速く、小回りが利くため、デジタル活用による恩恵を劇的に受けやすい「変革の適齢期」にあると言えます。

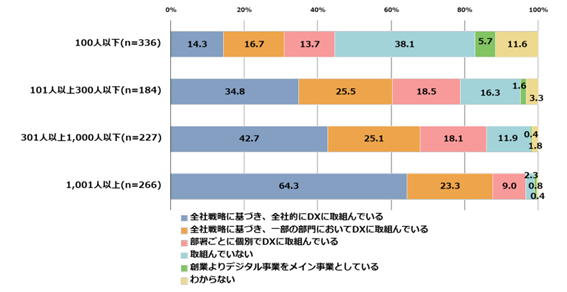

DXに取り組んでいる企業の状況を従業員規模別に見ると、「1,001人以上」の企業では96.6%に達していますが、「100人以下」の企業では44.7%以下にとどまっています。従業員規模が大きいほど取り組みが進んでおり、2倍以上の開きがあります。

従業員規模が小さい企業の半数以上がDXに取り組んでいないからこそ、従業員規模が大きい企業と比べると変革の余地が大きいと言えます。紙での管理、業務の属人化、慢性的な人手不足など、多くの中小企業が抱えるこれらの課題は、介護現場にも当てはまります。だからこそ、中小企業DXの本質を理解することは、介護DXを推進していく上で、極めて重要な要素となります。

夜勤は日勤に比べて人員が少なく、1人でフロア全体を任される ケースもあります。

そのため、同時に複数の対応が必要になった場合、どうしても遅れが生じ、利用者に不安を与える可能性があります。その責任感の重さが職員を追い込み、「自分一人で守らなければ」という孤独なプレッシャーを感じる場面も少なくありません。

DXは経営者の意志から動き出す

DXを進めていくにあたり、まず何より大切なのは、経営者自身が「DXを推進していく意志」を強く持つことです。経営者の方の中には、

- 現場がITに苦手意識を持っている

- 今のやり方を変えるとかえって現場が混乱する

といった不安を抱く方もいるかもしれません。そのような現状を、現場の力だけで変えていくことは非常に難しいのが実情です。だからこそ、まずは経営トップが変革の必要性に気づき、「外部の支援機関」を適切に活用しながら、必要な「人材の確保・育成」を進める覚悟を決めることが求められます。さらに、経営者が明確な姿勢を示すことで、従業員も「変わることへの安心感」が持てるようになります。その結果、組織全体の足並みが揃いやすくなります。

具体的には、以下のプロセスを描く必要があります。

このような過程は、介護DXにおいても同様です。介護現場は常に人手不足です。単に「業務効率化のためにタブレットを導入します」と伝えても、現場からは「新しいことを覚える手間が増える」などの反発が生まれるでしょう。

だからこそ、「どのようなサービスを目指すのか」といった経営者の思い(ビジョン)を描き、伝えることが不可欠なのです。

例えば、

- 「業務に追われる職場でなく、利用者様に寄り添った関わりができる職場にしたい」

- 「記録のための業務を効率化することで、残業せずに帰宅できる職場環境にしたい」

- 「情報共有を効率化して、利用者様が安心して過ごせるサービスを提供したい」

このように、中心は「目的」にあり、電子化はあくまで「手段」です。「なぜ変わる必要があるのか」、「変わった先にどんな未来が待っているのか」について、経営者が自分の言葉で語り、コミュニケーションをとることから、DXは始まります。

DXを支える3つの原動力

では、実際にDXを進めていく上で欠かせない要素は何でしょうか。ここでは、DX推進の源となる「3つ」の原動力について詳しく解説します。3つの原動力とは、「経営者」「外部の支援者」「IT人材」です。

①経営者のリーダーシップ

DX推進において、経営者による強いリーダーシップは不可欠です。実際にデジタル技術やITツールを使いこなすのは現場の従業員であるため、「なぜ今、デジタルなのか」という納得感がなければ、現場は何も変わりません。

特に中小企業では、経営者と現場の距離が近いため、経営者の発言や行動、そして「本気度」が組織全体の空気をダイレクトに形成します。

- 「どのような未来を目指すのか」

- 「どのような課題を解決したいのか」

- 「そのために、どのような変化が必要か」

このような経営者の思いを現場に向けて発信していくことで、現場を巻き込んだDXの取り組みが実現します。

②外部の支援者の活用

DXを推進する際、社内の人材やノウハウだけではどうしても限界が訪れます。特に介護現場は慢性的な人手不足で、管理職も日々の運営に追われがちです。デジタル技術の導入から変革をスムーズに進めるためには、外部の支援者の力を借りることが非常に有効な選択肢となります。

外部の支援者には、ITコーディネータ、中小企業診断士、そして信頼できるITベンダーなどが含まれます。外部の視点を取り入れることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 業界の「当たり前」に囚われず、新しい課題が見つかる

- 自社の課題にあった最適なツールが選定できる

- 導入後も継続して、伴走支援が受けられる

③ IT人材の育成

「IT人材の育成」と聞くと、「ITに詳しい職員はいない」「良い人材は採用できない」などと感じてしまうものです。しかし、DX推進に必要なIT人材とは「現場の業務をよく理解している人」「外部の支援者と社内を橋渡しできる人」のことであり、必ずしもITの専門家を指すわけではありません。

デジタル技術に触れる機会を少しずつ増やすことや、外部の支援者から知識を吸収することで、「デジタル」と「現場」の両方をつなぐ人材へと育っていくことが理想です。

このようなIT人材が社内で育つと、組織にとっては以下のようなメリットが得られます。

- ベンダーと相談しながら、本当に自社に必要なツールを判断できる

- デジタル技術によって蓄積したデータやノウハウを活用できる

- 主体的に働く組織が形成され、従業員がいきいきと働ける

DXはデジタル技術が勝手に実現してくれるものではなく、「人」がつくるものです。

従業員がともに成長していくことが組織の変革につながり、それが企業の大きな資産となります。

コミュニケーションがDXを加速させる

DXを進めていく上で、これまでにご紹介した「経営者」「外部の支援者」「IT人材」の3つの要素がうまく機能することが重要です。それぞれの要素を最大限に発揮するための鍵となるのが「コミュニケーション」です。

DXはデジタル技術の話に聞こえますが、実際には「人」の関わりによって前進していきます。

① 現場の声がDXのアイデアになる

自社の課題や解決策のヒントは、現場の声にあります。

- 「訪問先での記録が溜まり、残業が減らない」

- 「記録を紙などにメモ書きして、後からパソコン入力し直すのが手間」

- 「ヒヤリハットが共有されず、同じインシデントを繰り返す」

現場から聞こえる些細な困りごとも、DXの視点で考えるだけで重要な改善策へとつながります。経営者やリーダー陣から「何か困っていることはないか」「仕事で改善したいことはあるか」といった問いかけを行い、現場の声に耳を傾けることができれば、改善策への大きな一歩につながります。改善提案を奨励する仕組みを取り入れるのも良いでしょう。現場の声が組織全体に届いていると実感できることで、協力的な風土の醸成にもつながります。

②部分最適ではなく全体最適の視点を

一部の部署や人だけが良くなるようなDXでは全体の流れが滞り、効果は半減します。部署や職種の垣根を越えて、全体が良くなるようにDXを推進していくことが必要です。先に述べた「経営者」「外部の支援者」「現場を含むIT人材」が同じ方向を向くことで、全体最適が実現します。

特に介護業界では多くの職種が関わるため、職種間に壁ができやすい傾向があります。「なぜDXをするのか」といった目的や課題を共有し、現場を巻き込みながら実践していくことで、職種の壁を越えた取り組みを進めていくことが望まれます。

③小さな成功体験が変化を受け入れる文化をつくる

DXに特効薬はなく、一気に変えようとすると現場の混乱につながります。大切なのは、小さな成功を積み重ねることです。

- 「記録の二重入力がなくなり、残業が減った」

- 「情報共有がオンライン化して、伝達漏れやミスが減った」

- 「動画マニュアルのおかげで、新人への指導が楽になった」

こうした小さな成功事例は、組織全体に共有することが重要です。「デジタルを使うと良いことがある」といった実感が全体に広がることで、「次はこうしよう」といった前向きな空気が組織に芽生えます。

おわりに

ここまで見てきたように、DXはデジタル技術やツールを使うことで実現しますが、その中心にいるのは間違いなく「人」です。

- 経営者が、従業員と利用者の幸せのために未来を語る

- 支援者が、客観的な視点で気づきを与え、伴走する

- 現場が、日々の業務の中から知恵を出し、変化を恐れずに挑戦する

そして、生まれた小さな成功を、みんなで共有し合う。

このような「人」同士のコミュニケーションの積み重ねが、組織を少しずつ変えていきます。

DXが進むと、業務が効率化されるだけではありません。「働きやすい環境が整う」「心理的に余裕が生まれる」「チームの一体感が高まる」といった、本来の魅力をより発揮できる土台が整います。これは単なる業務改善ではなく、組織としての成長や文化づくりにもつながる大きな変化です。

さらに、DXを進めるために必要なのは、必ずしも大きな改革ではありません。

例えば、「現場のちょっとした不便を1つ書き出してみる」「小さな成功を共有する仕組みをつくる」など、明日からできる取り組みが、確かな変化を生み出します。こうした一歩が積み重なることで、DXは確実に前に進んでいきます。

また、DXは一度きりのプロジェクトではなく、組織が成長し続けるために継続的に取り組んでいくものです。現場の声を拾い、改善を続け、成果を分かち合う。このサイクルが回り始めると、組織はゆるやかに前へ進んでいきます。デジタルは、その変化を支えるための心強い道具となるでしょう。

介護DXが進んだ先には、もっと働きやすく、利用者に寄り添えるサービスが実現するはずです。それと同時に、現場で働く一人ひとりの意欲ややりがいを高める未来にもつながります。

デジタルはあくまで脇役であり、主役はいつでも「人」。

コミュニケーションが豊かな組織ほど、DXは自然と前へ進みます。DXを通じて「人」と組織が成長し、社会に貢献していく姿こそ、DXの目指す姿であると確信しています。

そして、その一歩は「もっと良くしたい」という小さな想いから始まります。

組織の将来をつくる鍵は、すでに現場一人ひとりの中にあります。DXとは、その可能性に光を当て、未来へとつなげていくプロセスです。

以上、本稿が皆様の現場をより良い方向へ進める一助となれば幸いです。

この記事を書いた人

松尾翼

理学療法士としての現場経験を経てIT分野へ。

医療・介護とテクノロジーの両視点から、現場に根差した働き方や業務改善について執筆しています。