種別:

介護老人保健施設

定員:

51名

目的:

描く介護の実現に向けて

取材日:2025/10

お話を伺った方 | 係長 齋藤 登紀子 氏(理学療法士)

大阪市生野区にある「すこやか生野」(運営:医療法人アエバ会)は、定員51名の介護老人保健施設です。

施設全体で見守りシステム「ライフレンズ」を導入し、さらに排泄センサー「トイレポ」や情報共有アプリ「ケアズコネクト」などを組み合わせることで、現場全体でデータを活かした介護DX体制を構築しました。

睡眠・排泄・活動といった「基本ケアデータ」をもとにカンファレンスでケア方針を検討するなど、

「描く介護を実現するためのDX」を推進し、職員・利用者・ご家族すべてに安心と納得を届けています。

課題と導入背景

「すこやか生野」では、以前から自立支援介護の実践に力を入れてきました。

しかし現場では、日々のケア情報が紙や口頭中心で共有されており、スタッフ間の情報のズレや、申し送りの負担が課題となっていました。

また、夜勤帯は1人体制のフロアもあり、巡回やナースコール対応といった現場特有の難しさも抱えていました。

職員が携行する機器もPHS・インカム・ライフレンズ用スマートフォンなど複数に分かれており、

「持ち物が多い」「連携に時間がかかる」といった業務負担の増加も顕著でした。

これらの状況を踏まえ、施設では「テクノロジーを導入すること」が目的ではなく、“描く介護を実現するためにDXをどう活かすか”という視点でプロジェクトが始動。

「データを活かしてチームでケアを考える現場」を目指し、複数のICT機器を統合的に導入する方針を固めました。

導入したシステムと決め手

介護テクノロジーの導入にあたっては、“複数の機器をつなげて活用できる仕組み”を重視しました。

単体での機能性だけでなく、介護・看護・リハビリスタッフなど多職種が共通のデータを見て判断できる環境づくりを目指したのがポイントです。

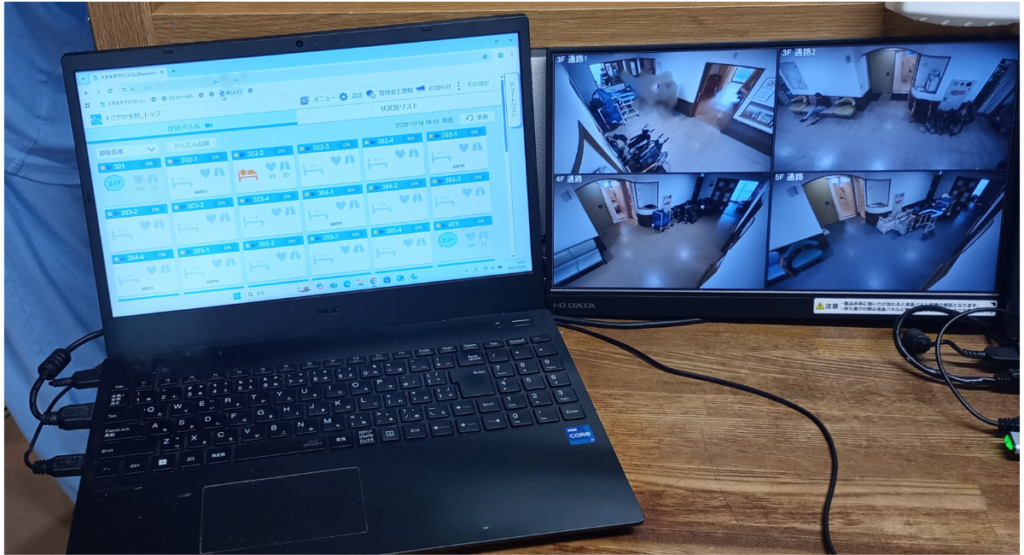

導入したのは、見守りシステム「ライフレンズ」を中心に、以下のような複合的なICTソリューションです。

導入機器

- ライフレンズ(Panasonic):51台(aams12台含む)

- トイレポ(Panasonic)

- ケアズ・コネクト(BRIGHT VIE)

- 骨伝導インカム(TB-eye):常勤ひとり1台

- 社用スマートホン:常勤ひとり1台

- 社用タブレット

導入の決め手

- ライフレンズ(見守りセンサー+カメラ)

全床に設置し、マットセンサーで睡眠・離床状況を自動検知。

カメラ映像による見守りを実施し、訪室回数を減少することで安眠に繋げる。 - トイレポ(排泄センサー)

個室トイレに導入し、排泄タイミングや頻度のデータ化を実現。

排泄パターンを可視化することで、薬剤調整や生活リズム改善に役立てていく。 - ケアズコネクト(情報共有)

常勤全職員にスマートフォンを配布し、連絡・業務報告を一元化。

PHSや紙の伝達から脱却(ペーパーレス化)し、業務フローをアプリ上で確認できる。 - 骨伝導インカム(TB-eye)

無線ナースコール(ナカヨ)と連動させ、介護・看護・受付・リハ職員がリアルタイムで対応可能に。

フロアを跨いだ申し送りや応援要請など連携をスムーズに行う。

効果

- 夜勤帯の見守り精度向上と業務負担の軽減

- 全職種での情報共有により申し送り時間を短縮

- 睡眠・排泄データの活用によるケアの質向上

- ご家族への説明が「データで見える安心」に変化

- テクノロジー定着による職員満足度の向上

これらの機器を同時に導入するのではなく、段階的に導入・検証しながら連携を最適化。

導入初期から「データがどのようにケア改善に使えるか」を明確にイメージしていたことが、

スムーズな定着につながりました。

「テクノロジーを“導入して終わり”にしない。

現場で使いながら改善し、ケアをより良くしていくという考えを、共有してきました。」

導入の成果・現場の声

🕒 夜勤業務の負担軽減と安心感の向上

ライフレンズのマットセンサーとカメラ活用により、離床や体動をリアルタイムで把握可能に。

“見守る”から“予測して支援する”介護へと視点がシフトしました。

「以前は『起き上がってから』でないと気づけなかった離床も、今では“起き上がり動作”の段階で確認できるようになりました。転倒リスクを減らしながら、入居者の安眠も守れています。」

夜勤時の巡回回数が減少し、スタッフの心理的負担も軽減。

映像記録による夜間状況の把握で、申し送り内容も具体的で正確になりました。

🗣 チーム連携の強化と情報共有のスピードアップ

インカムの活用により、離れた場所にいるスタッフも申し送りに参加できるようになり、情報の共有にタイムラグがなくなりました。

リアルタイムで状況を把握できるようになったことで、記録や対応の認識がそろいやすくなり、現場全体のコミュニケーションがよりスムーズになりました。

「インカム導入後は、離れていても“今どんな状況か”を共有できるようになりました。

いつでも連携がとれる環境は、職員の安心感に繋がりました。」

📊 データを活かしたカンファレンス運用

定期カンファレンスでは、睡眠レポートや排泄データを用いて個々のケアを見直し。

データに基づいた判断が標準化し、チーム全体のケア精度が向上しました。

「主観的だったケア評価が、データで裏づけられるようになりました。

介護職・看護職だけではなく、リハビリ職やケアマネジャーも含めて共通認識を持てることが大きいです。」

職員の間では、「これがあるのが当たり前」と感じるほどに定着。

転職者からも「いろいろなテクノロジーがある環境は安心感がある。」という声が上がるなど、テクノロジーが職場選びの魅力要素にもなりつつあります。

現場で根づかせる仕組みと工夫

機器を導入するだけでなく、「活用してケアを変える」ための仕組みづくりにも力を入れました。

毎月のケースカンファレンスでは、睡眠レポートや排泄データをもとに介入内容を検討。

「カンファレンスでデータを扱うことで、スタッフが自然と“データを見る文化”に変わっていきました。」

また、データを“業務評価”ではなく“ケアの質向上”の視点で共有することで、職員の心理的抵抗も少なく、むしろ主体的な改善提案が増えたといいます。

導入当初こそ機器操作への不安はありましたが、「使いながら慣れる」「まずはやってみる」という姿勢を全員で共有。

結果として、“テクノロジーを使いこなす文化”が自然に根づいたことが成功の大きな要因となりました。

🔭 今後の展望

🧩 排泄データのさらなる活用と自立支援介護の深化

今後「すこやか生野」では、排泄センサー「トイレポ」の活用範囲をさらに拡大し、排泄・睡眠・活動データを連携させた包括的なケア分析に取り組む予定です。

これにより、薬剤の調整や生活リズムの最適化といった医療的視点を介護に組み込み、一人ひとりの自立支援をより精密に支援できる体制を目指します。

「食事・水分・排泄・活動といった基本ケアをデータで把握できれば、より質の高い自立支援介護の提供に近づけると感じています。」

💡”描く介護”を実現するためのDX

テクノロジーを単なる効率化の手段ではなく、“描く介護を実現するためのDX”として位置づけることが、すこやか生野の強みです。

データを業務判断や職員評価に使うのではなく、「より良いケアをみんなで考えるための共通言語」として扱う姿勢が、現場に根づいています。

今後は新人研修やカンファレンス運用にもデジタルデータを活用し、“データを使うことが当たり前の現場”を次世代へ継承していく方針です。

「導入した機器を“使いこなす”ことが目的ではなく、データを活かして”想い描く介護”を実現することがゴールだと考えています。」

🌱 介護DXのさらなる広がりに向けて

今後はAI解析や他施設とのデータ共有にも挑戦し、介護現場全体でのDX連携を進めていく構想もあります。

「すこやか生野」での取り組みは、単なるテクノロジー導入にとどまらず、想いをかたちにするDXの実践モデルとして発展を続けています。

支援制度の活用

本取り組みのうち、ケアズコネクトの導入については、令和6年度の介護テクノロジー導入支援補助事業を活用して実施されました。

導入前の運用検討や職員説明会の段階から、専門アドバイザーによる伴走支援を受け、現場の理解を深めながらスムーズな立ち上げを進めた点も特徴です。

「導入目的や運用方法を丁寧に共有できたことで、現場からも前向きな声が多く上がりました。」

ライフレンズやトイレポについては、それぞれ異なるタイミングで独自に導入が進められており、段階的にDX化を進めた柔軟なプロセスが、すこやか生野の取り組みを支えています。

まとめ・編集部コメント

「すこやか生野」様の取り組みは、単なるICT導入ではなく、“どんな介護を実現したいか”という想いから始まったDXの好例です。

課題解決を目的とするのではなく、「自立支援介護を支えるためにデータをどう活かすか」という明確なビジョンをもとに進められた点が、現場に自然に根づく鍵となりました。

導入機器やアプリが業務を支えるツールとして機能しているだけでなく、それらを介してスタッフが情報を共有し、ご利用者の状態を“チームで見守る文化”へと発展させた点も印象的です。

また、導入後の「データを使う習慣づくり」や「現場での活用定着」への工夫は、他施設にとっても非常に参考になる実践事例といえるでしょう。

想いを起点にしたDXこそ、介護現場に本当に根づくDX。

テクノロジーが人の温かさを支える、そんな未来を感じさせる事例でした。

すこやか生野について

大阪市内で、医療法人アエバ会がが運営する介護老人保健施設。

医療・介護・看護・リハビリ・栄養・ケアマネジメントの各部門が密に連携し、多職種によるチームアプローチと高い専門性を生かした支援を実践。

通所リハビリテーションも併設し、在宅復帰・在宅生活支援を見据えた切れ目のないリハビリ・生活支援を提供。

設立

1998年9月

所在地

大阪府大阪市生野区勝山北4丁目1-8

施設種別

介護老人保健施設

運営法人

医療法人 アエバ会